オーボエ図鑑

オーボエは、上下に組み合わされた2枚の薄い板(リード)を振動させて音を出す楽器です。

サックスやクラリネットのように1枚のリードで音を出すシングルリード楽器と比べて、2枚なのでダブルリード楽器と言われています。

木管楽器の一つで、「世界一演奏が難しい楽器」としてギネスブックに認定されています。

演奏は容易ではありませんが、その美しい愛らしい音色は大変特徴的で、音楽愛好家の中にはオーボエの音が一番好き、という声も大変多いです。

第1章 オーボエの仲間

オーボエ属と言われる楽器

主な種類:

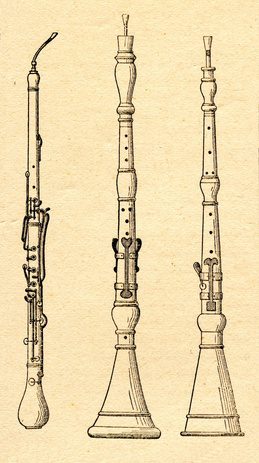

オーボエ・ミュゼット、オーボエ・ダモーレ、

イングリッシュホルン

オーボエと言われる楽器から派生して、もっと小さな楽器で、

オーボエよりも高い音域を担当するのがオーボエ・ミュゼット

と言われる楽器です。

滅多にお目にかかることはありません。

オーボエ・ダモーレは、オーボエよりも少し低い音域の楽器

です。

通常のオーボエよりも少し長く、先が丸っこくなって

います。

オーボエよりも柔らかい音が出ます。

イングリッシュホルンは別名コールアングレとも言われ、先ほどのオーボエ・ダモーレよりもさらに低い音が出ます。

オーボエ属の楽器の中では、オーボエに次いで演奏機会の多い楽器です。

もともと「天使の角笛」と言われたほどの音色で、美しくのどかな響きを持つ楽器です。

オーボエの有名な曲

オーボエといえば、モーツアルトの「オーボエ協奏曲」がとっても有名です。

のだめカンタービレで使われたということもあり、一気にメジャーな曲になったようです。

また、オーボエの仲間、イングリッシュホルンの

有名な曲は、ドヴォルザークの交響曲第9番

「新世界より」の第2楽章冒頭です。

日本では「遠き山に日は落ちて」という曲で有名ですね。

大変美しいメロディーの名曲です。

オーボエを詳しく見てみよう

ポイント

1キーがたくさんあるよ

ポイント

2吹き口はリードと言って、2枚の薄い板でできてるよ

ポイント

3先っぽが広がっていないのが特徴

ポイント

4いろんな補助キーもあって、組み合わせは色々。

プロならではの替え指なんかも存在する面白い楽器

第2章 オーボエの歴史

チャルメラがオーボエの先祖!?

オーボエはもともと「ズルナ」と言われるトルコの楽器から派生したと言われています。

2枚のリードで演奏する楽器で、このズルナがフランスに伝わり、オーボエになったそうです。

同じものがアジア方面に伝わり、中国では「スオナ」という楽器になり、日本で「チャルメラ」になったと言われています。

日本では安土桃山時代に伝わったと言われています。

オーボエとチャルメラは親戚だったのですね!

第3章 憧れのオーボエブランド

マリゴー Marigaux

フランスのオーボエメーカー。

1935年に設立。

オーボエの開発に力を入れており、世界中に愛用者を多く持つトップブランド。

人間工学に基づいてキー形状が作られていたり、オーボエ奏者の演奏のしやすさを追求している。

ロレー F.Lorée

1881年創業。

現在のオーボエの原型となっているコンセルヴァトワールシステムと言われる構造を開発。

世界的に使用されるようになる。

世界で最も古い歴史を持ち、愛用者も多い。

ヨーゼフ Musik Josef

日本が世界に誇れるオーボエブランド。

歴史はまだ20年ほどだが、繊細で演奏者の要望に応えられるよう高いレベルで調整された楽器は、一流プレイヤー達に愛用されている。

キーポストは全て金メッキで深く重厚な響きが特徴。

第4章 オーボエの演奏方法

世界一難しい楽器の理由は、

音程が定まらないから?

あなたはオーケストラの演奏で、開演前に音合せをしている様子を見たことがありますか?

最初に何かの楽器が「ラ~」と音を出し、それに合わせて他の楽器が音程を調節します。あの、最初のラーを吹いているのがオーボエなんです。

オーボエは2枚の薄いリードで音を調節するので、音程が定まりにくいのですね。ですから、他の楽器は、オーボエの音程に合わせてあげている、と言われています。

実は、息が余ってるんです。

オーボエを吹くと、クラクラする?

オーボエはとっても小さな穴から息を通します。

親指と比較してみてください。

ものすごく小さいですよね。イメージとしてはストローを潰した感じです。

ここに息を通して、気の板を震わせて吹くので、思いの外息が余ってしまいます。

肺活量の少ない方にお勧めの楽器なんです。